一般住宅の壁面下地材には、主にプラスターボード(石膏ボード)が使われています。軽量アートパネルであれば手軽に取付け出来ますが、ある程度重さがある場合には少し工夫が必要になります。

今回は、和紙アートパネル設置の際に「たった2つのポイント」を押さえるだけで、より美しく安全に飾ることが出来る方法をお伝えします。これからアートパネルの設置をお考えの方は参考にして頂き、既に設置されている方には取付け方法を見直すきっかけにして頂けたら幸いです。

たった2つのポイントで美しく飾れる/石膏ボード編

オンラインショップ「Washiあさくら」のアートパネル加工で使用しているパネル重量は約1.3kg。

これくらいの重量であれば、下地が石膏ボードでも市販のダルマピン(針先が長いタイプ)で取付可能です。ピクチャーレールがある場合には、対応するワイヤーフックを用いることで壁に穴をあけずに設置も出来ます。

パネル重量に対して、十分余裕をもった耐荷重の金具を選んでください。

取付け方法や壁面強度によって、実際の耐荷重がメーカー公表の耐荷重より小さくなる可能性もあります。耐荷重が大きすぎて問題になることはありませんので、数値に余裕のあるものを使用して下さい。

POINT1:壁面のピンを2箇所にして安定感アップ

通常、アートパネルの裏側には、縦向き・横向き設置可能な金具と紐がそれぞれ取り付けられています。

細長いアートパネル等は1点吊りだと、中心が出しにくく左右どちらかに傾いてしまう事があります。

それを解決する方法としては、間隔をあけて2つのピンを取り付けて「2点吊り」にすることで左右の傾きが抑えられます。また、荷重がそれぞれのピンに分散する事でより安全に設置する事にもつながります。

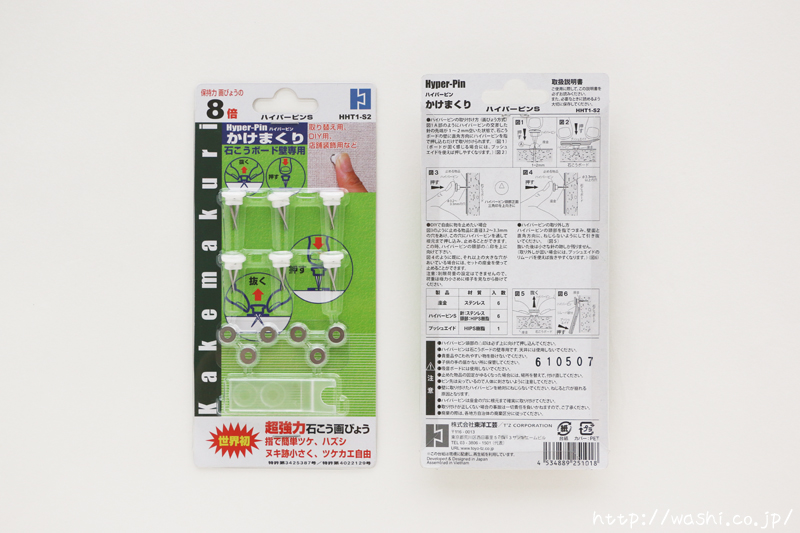

市販品には「Jフック」と呼ばれる石膏ボードにオススメの取付金具のほか「外した時の穴が目立ちにくいタイプ」や「厚みが出にくいタイプ」のピンが販売されています。例えば、東洋工芸さんから発売されている「ハイパーピンS HHT1-S2」は、ピンの頭部分の厚みが6㎜程と薄いため傾きを抑えられるだけでなく、石膏ボード専用設計で画鋲の8倍の保持力があります。

この商品の耐荷重は未記載の為、正確な情報はお伝え出来ませんが、弊社では1.5kgのパネルを2点吊りで今まで問題ありませんでした(ハイパーピンシリーズには、耐荷重表記のあるフック付きもあります)。他社製品の中には、耐荷重10㎏以上の商品もあるので、パネル重量に合わせて選べます。

地震などの揺れからアートを守るという意味では「セフティーフック」や「盗難防止用フック」にすると格段に安心感が増します。通常はそこまで必要ありませんが、大切なアートには検討の余地がありそうです。

POINT2:パネルの傾きを修正し、美しく飾ってみよう

紐を引っ掛けて設置するだけだと、上記写真のようにパネルがお辞儀したようになります。

傾きを修正することで、横からの見た目も美しくすっきりとした印象に飾る事が出来ます。

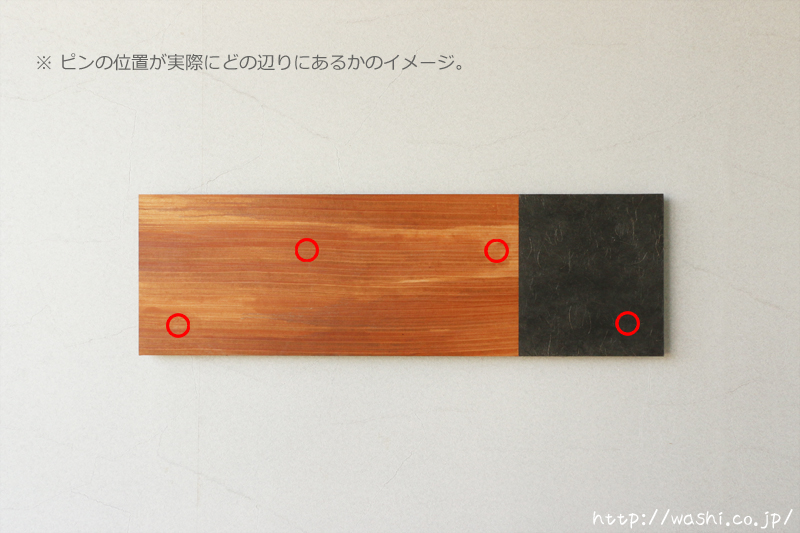

その方法とは、壁面部分に2箇所(アートパネル裏面下部に接する位置)に紐を引掛けたピンと同じものを追加するというもの。それがスペーサーの役割を果たす事でお辞儀していたパネルが真っすぐになるのです。

角度調整用ピンを追加する際のポイントは、アートパネルを設置した時に横から見えない位置に取り付ける事です。あまり外側にピンを寄せすぎると横からピンが見えてしまいます。

位置決めが難しい場合は、一度アートパネルを設置した状態のまま確認しながら行うと簡単です。

もし紐掛け用と同じピンがない場合は、同じくらいの高さになるように調節したクッション材等でも代用可能。ただその場合は、クッション材が自然とずり落ちない様に両面テープなどの簡易接着が必要になります。

パネルにネジ止めが問題なければ「額縁用裏ゴム」という、傾きを修正する専用パーツが市販されていますので、活用してみてください。高さや色の異なるタイプがあります。

漆喰などの塗壁やコンクリート壁の場合

石膏ボードと異なり、設置難易度が高いので工務店など専門業者に相談してください。

漆喰などの塗り壁やコンクリート壁の場合、クギやネジが効かないためアンカーを打ち込んで掛ける部分を作ります。DIY出来る方もおられますが、失敗した場合に壁に大きな穴が開くだけでなく、アートが落下して怪我や損傷の危険があります。手軽な粘着タイプのフックもありますが、ほぼ確実に剥がれるので使用は避けましょう。

ピン穴を目立たせなくする補修材紹介

アートを飾る際に出来てしまうピンの穴は、専用の補修材で目立たなくすることができます。

今回使用したのは、建築の友さんから発売されている「クロスの穴うめ材スーパー」です。カラーバリエーションは5色と豊富で、熱膨張材配合によりドライヤーを当てることで膨らみ、クロスの自然な凹凸感も再現することができます。もし乾燥後に肉やせが発生した場合でも、穴埋め材を再度補充することなく、簡単に対処ができそうです。

同様の商品は100円ショップでも販売されていますが、色数は限られています。

もし白い壁であれば100均のものでもよいかもしれません。

比較的小さな穴であれば、多少の色違いは目立ちません。しかし、大きめの穴の場合は、色合わせを慎重に行う必要があります。こだわり派の方や、できるだけ目立たなくしたい方は、施工後に塗装できるタイプもおすすめです。穴埋め材の上から塗装することで、より自然な仕上がりになります。

乾燥後、上から塗装も可能なタイプです

用途別ピン穴補修材の使い分け

ピン穴補修材には大きく2種類あります。

美観重視タイプ

今回使用したのは、穴を埋めて目出せなくする美観改善を目的としたタイプです。

- カラーバリエーションが豊富で色合わせが容易

- 色さえ合えば、肉眼では分からないレベルまで補修が可能

- 大きな穴の補修には不向き

- 乾燥後も弾力性があるため、埋めた箇所に再びピン等を使用できない

実用性重視タイプ

もう1種類は、穴を埋めたあと、再び同じ穴にピンなどを刺すことができる実用性を目的としたタイプです。

- 大きな穴の補修が可能

- 乾燥後には同じ穴にピン等が使用できる

- カラーバリエーションが少ない

- 白以外の色合いの場合、基本的には自分で塗装や色付けする必要がある。

上記のように、美観重視タイプと実用性重視タイプではそれぞれメリットとデメリットがあります。用途や目的に合わせて、適切なタイプを選ぶようにしましょう。

最後に

壁面は空間の中でも多くの面積を占めており、活用することでお部屋の印象を大きく変えることが出来ます。

今回お伝えした下記2つのポイントは、今から始められる簡単なものです。

- POINT1:壁面のピンを2箇所にして安定感アップ

- POINT2:パネルの傾きを修正し、美しく飾ってみよう

ぜひ美しくアートパネルを設置して、自分だけのインテリアを楽しんでください。

「 和紙アートパネル事例・制作の流れ 」

様々な空間に飾られ、暮らしを彩る和紙アートパネル。

その表情豊かなデザインをシーン別にご覧いただけます。

アートパネルページはこちら>

「 届いてすぐに飾れるアートパネル加工サービス 」

オンラインショップ内でお選び頂いた和紙を、壁面パネルに加工してお届けします。

ご自宅や店舗のインテリアとして、特別な空間を演出します。

詳しくはこちら>

「 ご質問・お問合せ 」

商品に関するご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。

フォームやメール、お電話、ファックスでも受付ております。

お問合せページはこちら>

弊社についてはこちら>

コメント